Gastbeitrag von Frank Schroedter und Hendrik Haase

Aufbruchstimmung, aber auch Unsicherheit. Neugier, aber kein klarer Kompass. Potenzial, aber ohne echte Strategie. Kurzum: Die deutsche Lebensmittelwirtschaft tastet sich an die Nutzung Künstlicher Intelligenz heran, es gibt allerdings noch jede Menge Luft nach oben.

So lässt sich kurz und knapp zusammenfassen, was eine Befragung von Entscheidern der Branche – überwiegend Inhaber und Geschäftsführer – ergeben hat, die Engel & Zimmermann in einem Gemeinschaftsprojekt mit dem Food- und KI-Experten Hendrik Haase durchgeführt hat. Der Digital Food Monitor 2025 zeigt: Zwischen technischem Potenzial, organisatorischen Hürden und fehlendem Know-how verläuft eine der spannendsten Transformationsphasen der Branche.

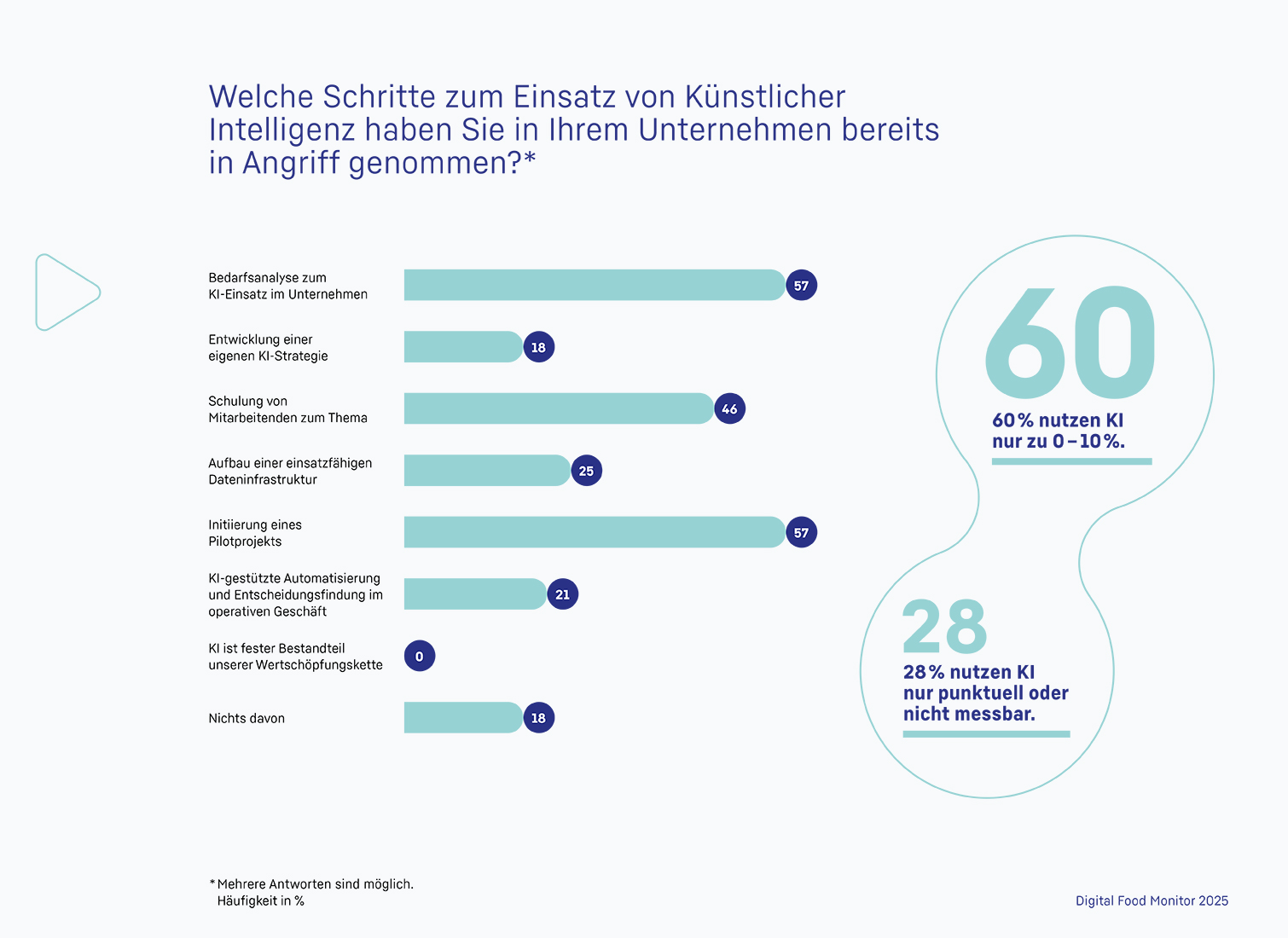

Mit dem Digital Food Monitor 2025 liegt ein umfassender Realitätscheck zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz im Herzen der deutschen Lebensmittelwirtschaft vor. Die im Herbst 2025 veröffentlichte Studie zeigt eine Branche im Wandel: Entscheiderinnen und Entscheider aus Industrie und Mittelstand berichten von steigendem Interesse, planen erste Pilotprojekte – doch noch fehlt vielerorts die strategische Verankerung.

Die Branche verschenkt wertvolles Potenzial

Während rund 60 Prozent der Unternehmen KI bislang nur zu 0 bis 10 Prozent ihrer Prozesse einsetzen, konzentriert sich der Gebrauch auf Marketing, Kommunikation und Marktanalyse. Dort sind datenbasierte Tools bereits etabliert. In zentralen Bereichen wie Forschung & Entwicklung oder Qualitätsmanagement hingegen bleibt KI noch die Ausnahme. Lediglich 14 Prozent setzen sie in der Produktentwicklung ein, im Qualitätsmanagement sind es nur vier Prozent. Damit verschenkt die Branche wertvolles Potenzial – gerade dort, wo intelligente Sensorik, automatisierte Datenauswertung und Simulationen messbare Fortschritte bei Effizienz und Sicherheit ermöglichen könnten.

In der Qualitätsüberwachung etwa eröffnet die Verbindung aus Sensorik und KI neue Möglichkeiten, Qualitätsfehler oder Fremdkörper in Echtzeit zu erkennen. Systeme, die Bilddaten, Temperaturverläufe oder chemische Signaturen auswerten, können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt entlasten und zugleich die Produktsicherheit erhöhen. Doch die Realität zeigt: Noch fehlen vielfach Dateninfrastrukturen, Kompetenzen und der Mut, bestehende Prozesse zu digitalisieren.

Vom Bauchgefühl zur Datenkompetenz

Auch in der Forschung und Produktentwicklung steckt der Einsatz von KI noch in den Anfängen. Dabei kann sie helfen, Entwicklungszyklen drastisch zu verkürzen, indem sie Verbrauchertrends, Rezepturdaten und Rohstoffqualitäten in Echtzeit verknüpft. Neue Werkzeuge wie semantische Trendanalysen, synthetische Testgruppen oder algorithmische Rezepturgeneratoren liefern heute Ergebnisse in Sekunden, die früher Wochen dauerten. Doch das nötige Datenmanagement und der Wille, Arbeitsweisen zu verändern, sind häufig noch nicht vorhanden. Der Schlüssel liegt nicht allein in der Technologie, sondern im Mut zur Veränderung. Denn erst wenn Daten zentral zusammengeführt und vernetzt werden, kann KI die Innovationsfähigkeit tatsächlich steigern.

Dass die Wissenslücke groß ist, belegt auch die Kompetenzanalyse: Nur 28 Prozent der Befragten trauen ihren Teams grundlegendes KI-Verständnis zu, 44 Prozent verfügen über erste praktische Erfahrungen, meist durch generative Anwendungen wie ChatGPT oder Copilot. Die Mehrheit setzt auf interne Weiterbildungsprogramme, während die Rekrutierung externer Spezialistinnen und Spezialisten zurückhaltend gesehen wird – ein Hinweis darauf, dass die Lebensmittelbranche für viele Tech-Talente noch kein attraktives Arbeitsfeld ist. Gleichzeitig zeigt sich, wie niedrigschwellig der Einstieg sein kann: Schon nach kurzen Schulungen lassen sich in Qualitätsmanagement und Dokumentation erhebliche Zeiteinsparungen erzielen, ohne dass die Verantwortung für die Lebensmittelsicherheit aus der Hand gegeben wird.

Wie wichtig es ist, die Beschäftigten beim Thema Qualifizierung an die Hand zu nehmen, zeigt die hohe Zahl an Personen, die KI entweder ohne Wissen des Unternehmens oder gegen dessen interne Policy verwenden („Schatten-KI“). Dabei drohen Unternehmen ohne klare Vorgaben erhebliche Risiken: vor allem die unkontrollierte Weitergabe sensibler Daten an externe KI-Dienste, aber auch mögliche Urheberrechtsverletzungen durch KI-generierten Content und Compliance-Verstöße bei personenbezogenen Daten.

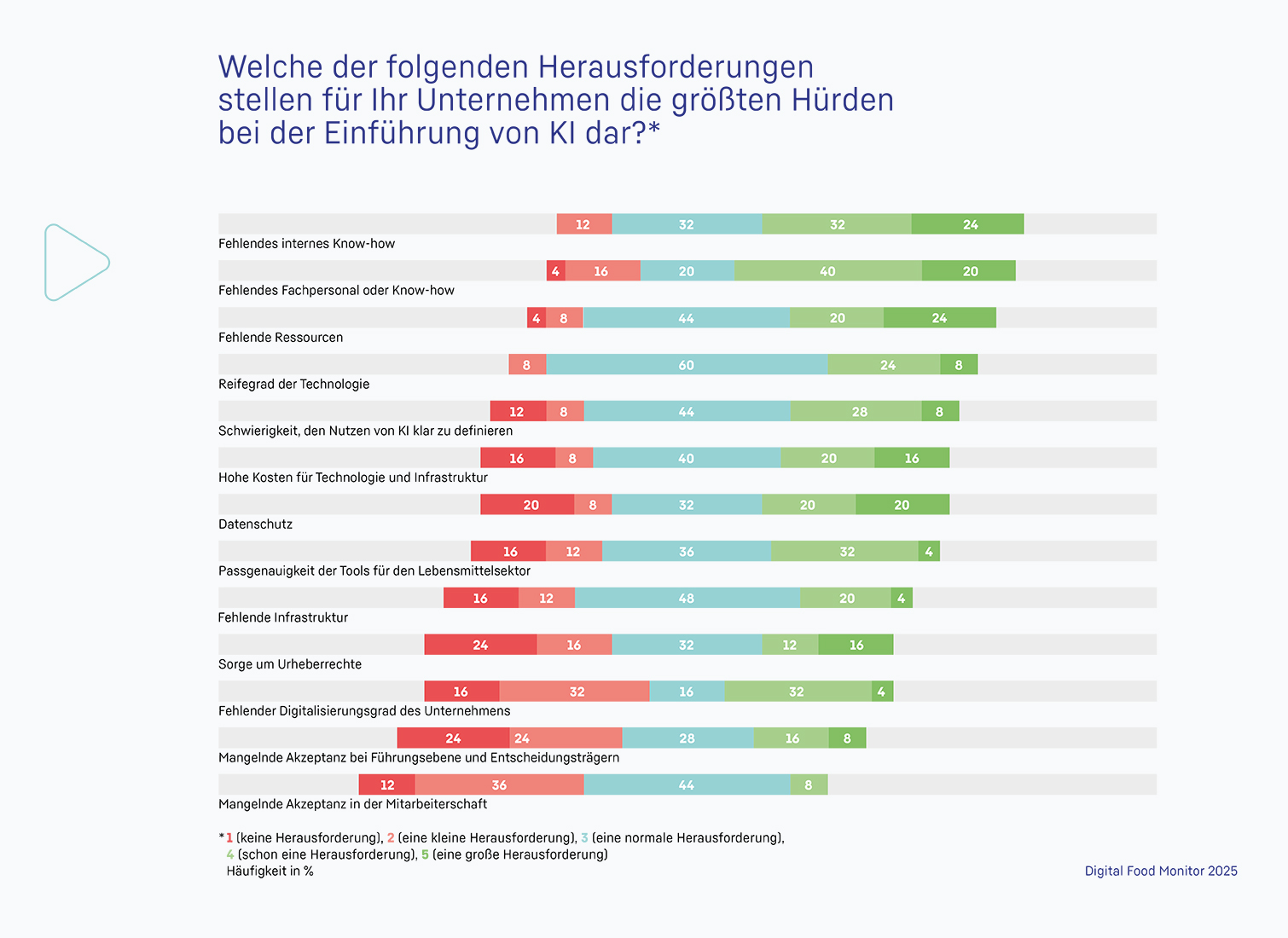

Die Studie zeigt auch: Finanzielle und organisatorische Hürden bremsen die Transformation zusätzlich. Fast 90 Prozent der Unternehmen haben bisher keine Förderprogramme genutzt – sei es aus Unkenntnis, Komplexität oder Mangel an passenden Angeboten. Die Einschätzung vieler Befragter ist deutlich: Staatliche Unterstützung gilt als unzureichend, gerade für den Mittelstand, der in der digitalen Umstellung kaum auf spezialisierte Beratung zurückgreifen kann. Hinzu kommt eine große Unsicherheit über Kosten und Nutzen von KI-Systemen. Nur eine Minderheit empfindet die bisherigen Investitionen als gerechtfertigt; häufig fehlt es an Benchmarks, Kennzahlen und Referenzprojekten, die Orientierung geben könnten. Dadurch wird KI vielerorts zwar als strategisches Thema erkannt, in der Praxis aber als schwer kalkulierbares Risiko wahrgenommen.

Kooperation statt Insellösungen

Positiv ist die wachsende Offenheit für Kooperationen. Rund die Hälfte der Unternehmen arbeitet bereits mit Start-ups, Technologieanbietern oder Hochschulen zusammen. Dennoch sind branchenübergreifende Netzwerke, die gezielt die Schnittstelle zwischen Food & Tech stärken, noch selten. Gerade hier könnte die Branche von gemeinsamer Datennutzung, Standardisierung und Erfahrungsaustausch profitieren – und so eigene Lösungen entwickeln, statt sich in Abhängigkeiten von globalen Plattformen zu begeben.

Ein weiterer blinder Fleck betrifft die ethische Dimension des KI-Einsatzes. Nur wenige Unternehmen verfügen über verbindliche Leitlinien zu Datenschutz, Transparenz oder Haftung. Soziale Aspekte wie Arbeitsplatzveränderungen werden kaum thematisiert. Dabei hängt Vertrauen in Lebensmittelqualität nicht nur von der Technologie, sondern auch von Verantwortung und Nachvollziehbarkeit ab. Ohne Werte kein Genuss, so lässt sich auf den Punkt bringen, wie sehr es trotz aller technologischer Möglichkeiten auf den Faktor Mensch ankommt. Die digitale Transformation braucht einen menschlichen Kompass.

Fazit: An der Schwelle zur digitalen Reife

Der Digital Food Monitor 2025 zeigt damit ein differenziertes Bild einer Branche, die an der Schwelle zur digitalen Reife steht. Zwischen Aufbruch und Anwendung liegt eine Lücke, die vor allem durch Wissen, Kooperation und strategische Orientierung geschlossen werden muss. Wenn es gelingt, KI nicht nur als Effizienzwerkzeug, sondern als Innovationstreiber zu begreifen, kann sie einen entscheidenden Beitrag leisten: für bessere, sicherere und nachhaltigere Lebensmittel – und für eine Branche, die ihre Zukunft aktiv gestaltet.

Digital Food Monitor

Rund 30 Befragte – vorrangig Geschäftsführer und Inhaber mittelständischer deutscher Lebensmittelunternehmen – nahmen an der Untersuchung von Engel & Zimmermann und Hendrik Haase teil. Der durchschnittliche Umsatz der repräsentierten Unternehmen beträgt 123 Mio. Euro. Die Befragung wurde in Form eines Online-Fragebogens mit 25 Fragen anonym durchgeführt und bestand aus vier Teilen: Allgemeine Nutzung von KI, Spezifische Nutzung von KI in der Lebensmittelindustrie, Kompetenzen und Know-how sowie Hürden und Herausforderungen. Der Digital Food Monitor 2025 ist der Auftakt eines Gemeinschaftsprojekts von E&Z und Hendrik Haase, das über die kommenden Jahre eine Entwicklung in der Lebensmittelbranche in Bezug auf den Einsatz von KI aufzeigen soll. Neben den Ergebnissen der Befragung enthält er Insights von KI-Experten, die einen Praxiseinblick geben. Der vollständige Report steht zum Download bereit unter www.digitalfoodreport.com.

Information zu den Autoren

Dieser Beitrag wurde von externen Fachautoren verfasst. Frank Schroedter, Geschäftsführer von Engel&zimmermann und Hendrik Haase ordnen die Ergebnisse des Digital Food Monitor 2025 ein und geben einen Einblick, wie Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft aktuell mit Künstlicher Intelligenz arbeiten und welche Herausforderungen dabei sichtbar werden.

Engel & Zimmermann ist eine auf Unternehmenskommunikation spezialisierte Beratung, die seit über 30 Jahren Unternehmen und Verbände der Lebensmittelwirtschaft begleitet. In der Zusammenarbeit mit den Kunden sieht sich E&Z als Strategieberater ebenso wie als effizienter Umsetzer von Kommunikationsmaßnahmen.

Quelle: Engel&Zimmermann

Quelle: Engel&ZimmermannHendrik Haase ist Publizist und Berater mit Schwerpunkt auf der Zukunft der Lebensmittelbranche. Er arbeitet an der Schnittstelle von Ernährung, Digitalisierung und gesellschaftlichem Wandel und unterstützt Unternehmen dabei, neue Technologien sinnvoll einzusetzen.

Quelle: Hendrik Haase

Quelle: Hendrik Haase