Kunststoffe schützen Lebensmittel und halten sie länger frisch. Bis 2030 sollen EU-weit 55 Prozent aller Plastikverpackungen wiederverwertet werden. Der aktuelle Durschnitt liegt bei rund 40 Prozent. Das Projekt „HolyGrail 2.0“ möchte die Recyclingquote wesentlich erhöhen und gleichzeitig die Qualität des Recyklats verbessern. Dafür werden Verpackungen zunächst mit einem digitalen Wasserzeichen versehen. Das ist eine Art QR-Code, der in der Größe einer Briefmarke in das Verpackungsdesign integriert wird und mit bloßen Auge nicht zu erkennen ist.

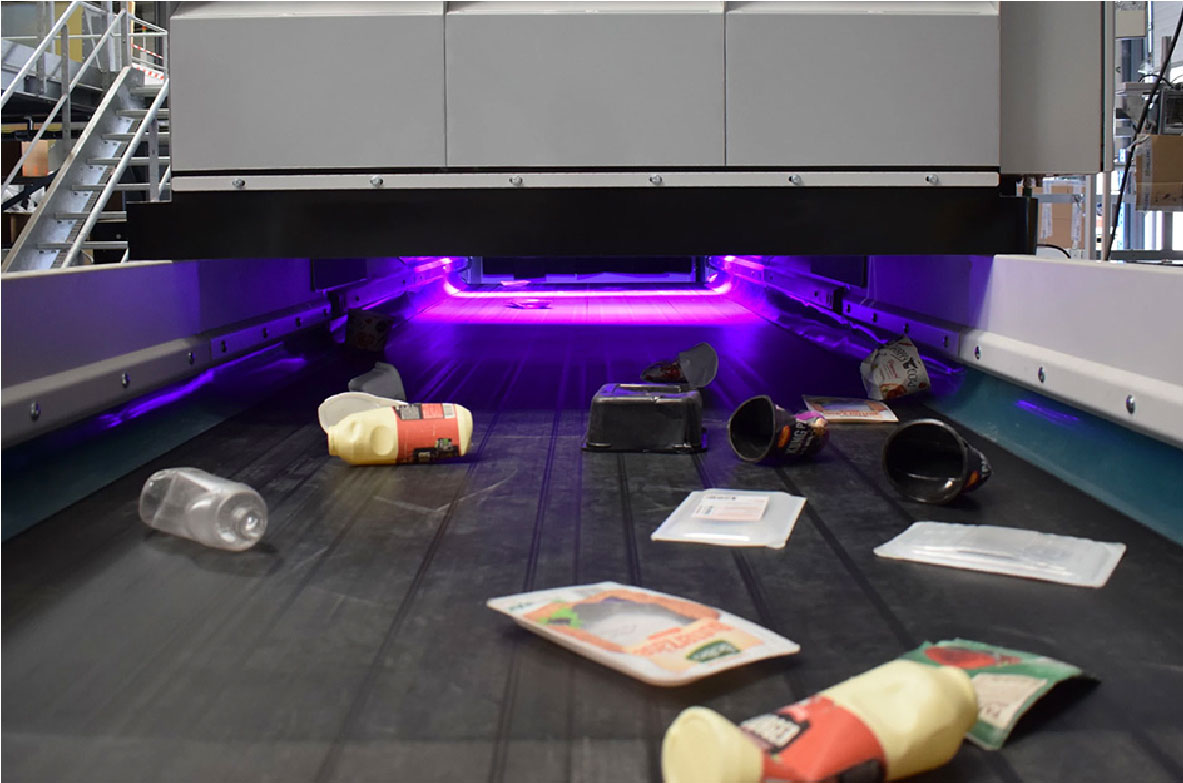

Digitale Wasserzeichen können eine Vielzahl an Informationen transportieren, etwa Angaben zu Herstellern, Stock Keeping Units (SKUs), Art des verwendeten Kunststoffs, die Zusammensetzung bei mehrschichtigen Produkten sowie die Verwendung für Lebensmittel oder Nicht-Lebensmittel. In der Recyclinganlage erkennt eine Kamera die Zeichen und steuert die Sortiermaschine so, dass die Verpackungen entsprechend sortiert werden, zum Beispiel nach Lebensmitteln, Non-Food oder Polymertypen. Je besser das Verpackungsmaterial identifiziert und sortiert wird, desto effizienter ist der mechanische Recyclingprozess und desto besser ist auch die Qualität der Rezyklate.

Prototyp der neuen Recycling-Ära

In den nächsten vier Monaten wird ein Prototyp einer Sortiererkennungseinheit beim Kopenhagener Entsorger Amager Resource Center (ARC) installiert. Hier werden rund 125.000 eigens hergestellte Verpackungen getestet, die bis zu 260 verschiedene Lagerungseinheiten repräsentieren. Stellt sich heraus, dass das System den Anforderungen im industriellen Betrieb standhält, könnten die ersten Produkte mit digitalen Wasserzeichen bereits 2022 in deutsche, dänische und französische Supermarkt-Regale einziehen. Da die Verpackung dank des digitalen Wasserzeichens gelesen werden kann, wird der klassische Barcode möglicherweise obsolet.

„Die Stadt Kopenhagen hat sich das politische Ziel gesetzt, bis 2025 die erste CO2-neutrale Hauptstadt der Welt zu werden. Hochwertiges Kunststoffrecycling, das die Neuproduktion ersetzt und die Verbrennung reduziert, ist ein wichtiges Instrument, um dieses Ziel zu erreichen. HolyGrail 2.0 hat das Potenzial, dieses Ziel zu erreichen, und wir freuen uns darauf, unseren Teil zur Erprobung der Technologie beizutragen“, sagte Merete Kristoffersen, Leiterin der Abteilung Abfall und Ressourcen bei der Stadt Kopenhagen.

130 Unternehmen tragen das Projekt

Der europäische Markenverband AIM führt die Initiative, in Partnerschaft mit der Alliance to End Plastic Waste (AEPW). Getragen wird „HolyGrail 2.0“ von rund 130 Unternehmen, darunter Nestlé, Danone, Unilever, Coca-Cola und Dr. Oetker. Sie unterstützen die Initiative sowohl finanziell als auch mit ihrem Know-how.

„Zusammenarbeit ist der richtige Weg, um die Ziele der EU im Bereich der Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Technologie das Potenzial hat, eine echte Kreislaufwirtschaft für Verpackungen zu fördern“, so sagte Michelle Gibbons, Direktorin der AIM.

Ein Teil der Unternehmen war bereits in HolyGrail 1.0 involviert. Das Projekt untersuchte von 2016 bis 2019 mit Förderung der Ellen-MacArthur-Stiftung, wie sich Verpackungen besser codieren lassen, um sie anschließend einfacher recyceln zu können. Das Ergebnis war die Empfehlung für die digitalen Wasserzeichen – der Startschuss für die aktuelle HolyGrail-2.0-Initiative.